http://www.espace-sarou.co.jp/modernlife/

6月26日(土)より、渋谷シアター・イメージフォーラムほかロードショー

公開記念トークショーも開催!

6月12日(土)/ゲスト:大崎 敦司氏 6月20日(日)/ゲスト:内澤 旬子氏

http://www.imageforum.co.jp/3africa/

世界最高の写真家集団“マグナム・フォト”所属

ピューリッツァー賞受賞のジャーナリスト

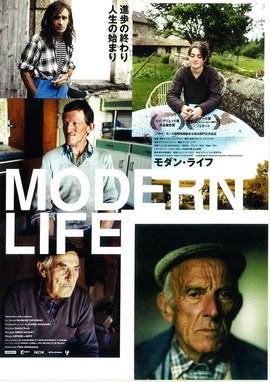

レイモン・ドゥパルドン監督・日本初公開作品!!

進歩 が終わった世界を、人はどう生きる のか?

厳しくも魅力的な姿として描かれる、自然と人間の共生

エコやロハスといったライフスタイルが世界的な話題になった現代。日本でも農業が自然とともにある「豊かな暮らし」への憧れとも相まってブームになったのは記憶に新しい。だが、いま本当の田舎や里山の暮らしとはどんなものなのだろう?

エコやロハスといったライフスタイルが世界的な話題になった現代。日本でも農業が自然とともにある「豊かな暮らし」への憧れとも相まってブームになったのは記憶に新しい。だが、いま本当の田舎や里山の暮らしとはどんなものなのだろう?

本作の舞台は南仏・セヴェンヌ村。そこにあるのは、厳しい山間の土地で必要最小限のモノにかこまれ、自然や動物と共にある生活を営む農民たち。かつてはどこにでもあった農家だが、大規模生産や高齢化・後継者問題でその数は年々減少している。そんな彼らは今や貴重な存在だ。―――酪農ひとすじの人生を送り、気難しいが仕事には強いこだわりをもつ80歳のレイモンとマルセルのプリヴァ兄弟。農村の嫁不足がいわれる中で都会から夫アランのもとに嫁いだセシルとカミーユ母娘。自分の羊牧場を持つことを夢見て移住してきたアマヌディーヌ夫妻。まだ幼い息子から「おとうさんの跡を継ぎたい」と言われ嬉しいと思うと同時に農業の将来を案じて複雑な感情を抱くジャン・フランソワ―――。厳しい状況下で様々な問題にぶつかり、時には弱音を吐きながらも生の自然と向き合い続ける農家たちの真に人間的な「モダン・ライフ(現代の生活)」が次々に写し出されていく。

理想と現実の狭間で大きく揺れ動く農民たち。変わり消えゆくことへの不安。しかし、長い歴史の中で育まれた矛盾のない労働と生活も、また彼らの強い心の支えとなっていく…。これはファンタジーでもノスタルジーでもなく、素朴で昔ながらの生活にフォーカスすることにより、まさしく人間本来の生活を描こうとしたドキュメンタリー。

私たちは彼らの姿に、どんな豊かさを見つけることができるだろうか?

仏ドキュメンタリー界の巨匠レイモン・ドゥパルドン

揺るがぬ眼差し、被写体への愛

カンヌ国際映画祭60周年記念製作映画「それぞれのシネマ」(2008)に、テオ・アンゲロプロスやデヴィッド・リンチ、北野武といった名だたる監督たちとともに短編の製作を依頼されたメンバーの中で唯一、日本ではその作品が映画祭以外で未公開だった巨匠レイモン・ドゥパルドン。ジャーナリストとしてアンリ=カルティエ・ブレッソンやロバート・キャパが立ち上げた世界最高の写真家集団マグナム・フォトに所属、10代から世界中を飛び回りピュリツァー賞を受賞、近年では山形国際ドキュメンタリー映画祭でのグランプリ受賞や、カルティエ現代美術財団での数度にわたる個展の開催という輝かしい経歴をもつ仏の写真家である。

カンヌ国際映画祭60周年記念製作映画「それぞれのシネマ」(2008)に、テオ・アンゲロプロスやデヴィッド・リンチ、北野武といった名だたる監督たちとともに短編の製作を依頼されたメンバーの中で唯一、日本ではその作品が映画祭以外で未公開だった巨匠レイモン・ドゥパルドン。ジャーナリストとしてアンリ=カルティエ・ブレッソンやロバート・キャパが立ち上げた世界最高の写真家集団マグナム・フォトに所属、10代から世界中を飛び回りピュリツァー賞を受賞、近年では山形国際ドキュメンタリー映画祭でのグランプリ受賞や、カルティエ現代美術財団での数度にわたる個展の開催という輝かしい経歴をもつ仏の写真家である。

そのドゥパルドンが、自らの出自でもある田舎の農村をライフワークとして10年以上も撮影したのが本作。同年のカンヌ映画祭では「ある視点部門」に正式出品されたのを皮切りに、セザール賞でノミネート、またフランス国内で最も権威のある映画賞とされるルイ・デリュック賞では、ドキュメンタリーとしては異例ながら、同年のカンヌパルムドール作品「パリ20区、僕たちのクラス」(ローラン・カンテ)、「夏時間の庭」(オリヴィエ・アサイヤス)、「クリスマス・ストーリー」(アルノー・デプレシャン)やジャック・ドワイヨンの新作をかわしてグランプリを受賞した。

名写真家が長い時間をかけ信頼関係を築いた上で引き出した農夫たちの素の表情、時の流れが止まっているかのうように何十年もの時の流れが染み付いた家や家具、そして厳しくも美しい荒涼たる自然の風景。デジタル主流のドキュメンタリーの時代に、撮影はすべて35mmシネマスコープサイズで行われ、ほんとうの「人間と自然の関係の豊かさ」を見事なまでにフィルムにおさめることに成功している。

6月26日(土)より、渋谷シアター・イメージフォーラムほかロードショー

レイモン・ドゥパルドン(監督)、クローディーヌ・ヌーガレ(製作)

インタビュー

――本作のように長期間にわたって撮影が必要な作品を撮ろうと思ったのはどうしてですか?

レイモン・ドゥパルドン(以下、RD) 私は農村で生まれ育ちました。でも、それを受け入れられるようになったのは大分後になってからです。私はまだ若かった16才の時に村を離れました。60年代に多くの人々がそうだったように、農村の世界から逃げ出したかったのです。農村での生活にコンプレックスを持っており恥ずかしいとすら思っていました。しかし、大人になるにつれて反対の考えを持つようになりました。農村で生まれたことを誇りに思うようになったのです。それでも、いきなり農村についての映画を撮ることはできませんでした。農民たちを撮影するのは恐れ多いような気がしていましたし、ジャーナリストとして世界中を旅していましたからね。そんな折、1980年代の終わりになってからLe Palerin誌とリベラシオン紙に農民たちが徐々に消えていることを記事にしたことがありました。その時驚いたのは、そうした農村の生活が私の子供時代のものとそれほど変わっていなかったことです。それでこれは継続してやらないといけないと決意し、クローディーヌと共に 1998年に『Profils Paysans(農夫の横顔)』を撮り始めたのです。

レイモン・ドゥパルドン(以下、RD) 私は農村で生まれ育ちました。でも、それを受け入れられるようになったのは大分後になってからです。私はまだ若かった16才の時に村を離れました。60年代に多くの人々がそうだったように、農村の世界から逃げ出したかったのです。農村での生活にコンプレックスを持っており恥ずかしいとすら思っていました。しかし、大人になるにつれて反対の考えを持つようになりました。農村で生まれたことを誇りに思うようになったのです。それでも、いきなり農村についての映画を撮ることはできませんでした。農民たちを撮影するのは恐れ多いような気がしていましたし、ジャーナリストとして世界中を旅していましたからね。そんな折、1980年代の終わりになってからLe Palerin誌とリベラシオン紙に農民たちが徐々に消えていることを記事にしたことがありました。その時驚いたのは、そうした農村の生活が私の子供時代のものとそれほど変わっていなかったことです。それでこれは継続してやらないといけないと決意し、クローディーヌと共に 1998年に『Profils Paysans(農夫の横顔)』を撮り始めたのです。

クローディーヌ・ヌーガレ(以下、CN) 当初は10年取材して1本だけ映画を撮るつもりだったのですが、それは映画的にも制作条件的にも合いませんでした。

※結局、2001年に『Profils paysans: l'approche(農夫の横顔:アプローチ)』、2005年に『Profils paysans: le quotidien(農夫の横顔:日常)』、2008年に本作『La vie moderne」の計3本を撮影する。

――登場する農民はみな高地(山)で暮らしています。なぜ彼らを撮影対象に選んだのですか?

RD 現代の農業は「産業」に変わってしまいました。いわゆる小規模農家はもはや絶滅してしまったという声さえありますが、この映画に登場するような高地に住む農家を見れば、それが事実でないことが分かるでしょう。もちろん彼らの存在なんて無いことになってしまっている場合は別ですよ。古い農家の存在は(時代遅れで)恥ずかしいことだと言われたこともありましたしね。しかし彼らはまぎれもなく世界で最も興味深い人々です。私の両親の農場もそうですが、今こうした中・小規模の農家は様々な問題を抱えています。共通して大きな問題が「誰が家業を引き継いでいくのか?」ということです。すでに長年定住している家族の中の誰かが引継ぐのか?あるいは、都会より田舎で暮らすのが好きな若者たちがやって来て引き継ぐのか?また残念ながら流行にすぎませんが、農家は懐かしむべき故郷としてしか存在できないのだろうか?そんなことを考えながらこのプロジェクトに取り掛かりました。(1作目の)「L'Approche(接近)」や2作目の「Le Quotidien(日常)」を撮ることによって本作も完成したと言えます。私たちが映画の制作を夢見てから10年もかかりました。しかしたとえ農夫たちが私たちのことをよく知っていたとしても、お互いに信頼関係を築く時間は必要だったと思います。私の知る限り本作はこうしたやり方で、長期間かけて作り上げた初めての作品だと思います。

――出演している農家はどうやって探したのですか?どのように信頼関係を築いたのでしょう?

CN レイモンは写真を撮るために長い時間をかけて撮影対象を探します。私はといえばレイモンのようにいくつもの農家をあたることはしません。つい最近になるまで私は撮影されたものについて特に口出ししませんでした。それはあくまでレイモンと農夫たちとが築いた関係ですから。私にとって重要なことは、レイモンが撮影した人々と土地を見て「映像的に入りこめるかどうか」ということだけでした。

CN レイモンは写真を撮るために長い時間をかけて撮影対象を探します。私はといえばレイモンのようにいくつもの農家をあたることはしません。つい最近になるまで私は撮影されたものについて特に口出ししませんでした。それはあくまでレイモンと農夫たちとが築いた関係ですから。私にとって重要なことは、レイモンが撮影した人々と土地を見て「映像的に入りこめるかどうか」ということだけでした。

RD 私たちのやり方はとてもはっきりしています。例えるなら「まるで養子になる様に」そこにいる、つまり農家の人々に対しては何の強制もしないということです。但し、決められた時間には撮影をします。仮に最初の 1週間は彼らを観察するだけにして、そのあと突然カメラを取り出して撮影を始めたら彼らを少し不安にさせてしまうでしょう。よく「撮影対象の人々と一緒に過ごす時間が長ければ長いほど、より良く彼らを知ることが出来て撮影も容易になる」ということを言う人がいます。でも、それはウソです。撮影対象の人々とごまかしの関係を作っても仕方ありません。私たちは彼らに多大な敬意を払っていますが、そのためには少しばかりの沈黙と距離をおくことが必要なのです。なぜなら普段の彼らの生活はとても質素で孤独なものだからです。それに影響を与えて邪魔することはいけません。矛盾するようですが、彼らは非常に疑り深い反面で気さくでもあります。ではどうやって彼らの気分を害することなく撮影すればよいのか?それはこちらのやる気次第だと思います。そうしてしばらくすると向こうのほうから「来ないか?」と声をかけてくれるのです。

――音と映像の点では、事前にどのような準備をしましたか?

CN (農民たちとの信頼関係を築くために)最初は待ち伏せして撮影しました。自分たちがどのように受け入れられるか分からないですからね。農場に近づいてもなるべく目立たないように心がけました。すでに2作品を撮影していたので農民たちに信頼してもらい、もっと技術的な部分に労力を割くことができました。これまでと同様に撮影隊が私たち2人だけであっても。

RD 例えば農夫と雌牛の買取交渉をしているディーラーを邪魔することはできません。「ちょっと待って、もう1度撮影させて」というように。私たちは農民を悲惨さや貧しさと常に結び付けることを避けながら、もっと見ごたえのある映画を作る方法があることに気付いたのです。(技術面では)70年代にアトーンのカメラを発明したジャン・ピエール・ブヴィアラーのおかげで、フランスでは初めてパーフォレーションが2つのカメラの試作品を使うことができました。オーストラリアの環境保護主義的な立場の映画人に聞いて、より経済的な方法によって35mm撮影ができると分かったからです。今までは4つのパーフォレーションがついたフィルムを使わなくてはなりませんでした。しかし彼らはパノラマ(シネスコ)サイズであれば2つのパーフォレーションでも可能だろうと考えたんです。それによって長い時間撮影ができるようになりました。私が農民たちに質問したり、彼らが会話している場面を、より生き生きと撮影できたのです。

――あなた方は長回しのショットを好みますね。なぜですか?

CN 農民たちに自分自身を表現してもらってこそ、彼らの肉声を聞くことができます。そのためには時間が必要です。眠気を誘うドキュメンタリーを作るつもりはありませんが、動きのある場面と同じくらい静かな場面にも興味があります。会話が無い部分の映像や音にも沢山の情報があります。長回しカットがあると観客は行間を読み取ることができます。私たちは観客自身に様々なことを発見してもらいたいので、そのための時間を操作したくありません。時間があれば、壁かけ時計やテーブルクロスの光沢、台所の片隅にあるコーヒーメーカー…などの存在に気づくことでしょう。しかし似たような意味で、絵ハガキにありがちな叙情性が入るのを避けるために、敢えてにわとりやハトの鳴き声が入るのを避けました。

CN 農民たちに自分自身を表現してもらってこそ、彼らの肉声を聞くことができます。そのためには時間が必要です。眠気を誘うドキュメンタリーを作るつもりはありませんが、動きのある場面と同じくらい静かな場面にも興味があります。会話が無い部分の映像や音にも沢山の情報があります。長回しカットがあると観客は行間を読み取ることができます。私たちは観客自身に様々なことを発見してもらいたいので、そのための時間を操作したくありません。時間があれば、壁かけ時計やテーブルクロスの光沢、台所の片隅にあるコーヒーメーカー…などの存在に気づくことでしょう。しかし似たような意味で、絵ハガキにありがちな叙情性が入るのを避けるために、敢えてにわとりやハトの鳴き声が入るのを避けました。

RD 私は物事の全体を見せるために、全体のわずかな部分しか撮影しません。常に自分がインタビュアーになって何かを撮り続ける必要はないのです。それは私がカメラマンであってもなくても同じです。被写体の人々はカメラのために特別に何かをしたりはしません。しかしいつも被写体のイメージを守ることは気にかけています。私は農民たちを役者にしたくありません。ただ彼らの言うことに耳を傾け、彼らは私たちの話を聞き会話します。彼らとテーブルの隅で行われる会話は、フォークロア(民間伝承)ではなく人間関係を明確に表現したものなのです。これは私の子供時代の体験に基づいているというよりは、聞き取ったことを自由に解釈して欲しいという映画人としての意図的な願いから来ています。

――これまでに特定のシーンで撮影を断られたことはありますか?

CN 私たちは被写体となる人々を傷つけないようにいつも配慮しています。

RD 農民たちを10年以上にわたって撮影してみれば、彼らがカメラの前で常に楽天的で鼻歌を歌うような人々ではないこということが分かるでしょう。彼らはいつも通りそこにいるだけなのです。黙っているときもあれば、お喋りなときも悲しいときも嬉しいときもある。かといって、突然不意を付くこともしないし我々を喜ばそうとすることもない。だからこそ素晴らしいのです。それに加えて彼らは言わなくてはならないことは言う。だからここには撮影する側と撮影される側の関係ができています。それは私の他のドキュメンタリーの中でも滅多にないことでした。

――「モダン・ライフ」というタイトルはどちらが付けたのですか?

RD クローディーヌです。彼女は作品をノスタルジックにもネガティヴにもしたくなかったのだと思います。はじめて「モダン・ライフ」という言葉を聞いたとき、私はそこに希望を感じました。南部のセベンヌ山地に自分の農場を作ったある農夫を撮影できたのですが、まさに希望のあるカットを撮影できて嬉しかったのです。

CN これは人間関係について多くを語っているタイトルです。(農業において)もはや、私たちが以前感じていた伝統的な側面というものはないのです。「モダン・ライフ」という作品は何をおいても現代の生活についての映画なのです。

CN これは人間関係について多くを語っているタイトルです。(農業において)もはや、私たちが以前感じていた伝統的な側面というものはないのです。「モダン・ライフ」という作品は何をおいても現代の生活についての映画なのです。

RD 最近エコ的な運動が流行っていますが、その意味で農民たちは都市居住者よりも進んでいます。しかし彼らは地球に優しい存在なのに、我々はそれについて何も知らないし興味を持つ人もいません。彼らはたぶん我々よりも長く生き続けることができるでしょう。この映画を見れば、私たちも未来に向かってどう進めばよいのか考え直すことが出来ると思います。とても誇らしくなる場面があるのですが、それはある少年がお父さんと同じ仕事に就きたいと言った場面です。この少年は農業の価値が分かっているのだと思います。

――農民たちを撮影してきたこの10年間で、あなたが新たに分かったことはなんでしょうか?

CN この10年で状況が少し改善されているにも関わらず、田舎暮らしが危機に瀕しているということです。彼ら農民たちが経済的に厳しく非常に孤立した状況におかれているということは知りませんでした。

RD 結局、彼ら農民たちは私たちによく似ているんです。彼らはマイノリティだけど同時にとても現代的な存在です。それは思っていた以上でしたね。だからこそ「モダン・ライフ」は現代的な映画なのです。私たちはガレ村の人々の記憶に触発されて本作を制作していますが、決してノスタルジックな意味で現代的だと言っているのではありません。あれは消え行く世界でも分け隔てられた世界でもなく、我々とまさに同じような世界だからなのです。彼らは他の誰かから何かを与えてもらうことを期待してなんていません。信頼できるのは自分たち自身だけだと知っています。私たちと同じようにね。

――本作はこれまでに制作された他のドキュメンタリーよりも撮影期間が長いですが、それによって何か新たに得ることができたものとはなんでしょうか?

CN 映画を製作する上で経済的に自立することを学びました。そしてこれまで以上に製作方法やクリエイティブ・ツールに精通するようになりました。その意味で私たちは映画界でガレ村の農民たちのように自立できたといえるかもしれません。本作を作るにあたっては、そのように新たな製作態勢をとらざるを得ませんでした。

RD 本作の最後に「穏やかな気持ちで」というナレーションがありますが、今はそんな気持ちです。今回のように自分が育った場所に似た農村についての映画を作ることは簡単ではありませんでした。(かつて農村を出て行った自分が)農民たちを撮影することが恥ずかしくも思えました。何も非難されていないのに、自分が彼らを裏切っているような気持ちにもなりましたよ。全てのそうした感情が消えたわけではありませんが、今は確かに穏やかな気持ちでいます。(農村の生活は)静謐で利権を主張したり物事を大げさに騒ぎ立てたりすることはありません。我々は農民たちと共にいますが、決して親密になることはありません。この成熟した関係を続けていけるように、また彼らに会いに行こうと思っています。

原題「LA VIE MODERNE」(ラ・ヴィ・モデルヌ)

2008年/フランス/90分/35㎜/カラー/シネマスコープ/ドルビーSRD/日本語字幕:丸山垂穂

監督・撮影:レイモン・ドゥパルドン

製作・録音:クローディーヌ・ヌーガレ 音楽:ガブリエル・フォーレ「パヴァーヌ」「エレジー(作品24)」

編集:サイモン・ジャケ 提供:新日本映画社 配給:エスパース・サロウ 協力:マグナム・フォト東京支社

(c) Palmeraie et desert - France 2 cinema 2008

photographs(c)Raymond Depardon / Magnum Photos

公式サイト:http://www.espace-sarou.co.jp/modernlife/

6月26日(土)より、渋谷シアター・イメージフォーラムほかロードショー

![未来の食卓 [DVD]](http://images.amazon.com/images/P/B0034KM03I.09._SY180_SCLZZZZZZZ_.jpg) 未来の食卓 [DVD]

未来の食卓 [DVD]

- 監督:ジャン=ポール・ジョー

- 出演:バルジャック村のみなさん

- 発売日: 2010-03-05

- おすすめ度:

- Amazon で詳細を見る

主なキャスト / スタッフ

TRACKBACK URL: